建設業界向け!見積書の作り方について

信頼を築くための3つの視点

〜プロが実践する見積書作成の極意〜

はじめに:見積書は「信頼の設計図」

建設業界において「見積書」は、単なる価格の提示ではありません。それは、顧客との信頼関係を築くための第一歩であり、プロジェクトの成功を左右する重要なドキュメントです。見積書の内容が曖昧であったり、根拠が不明確であったりすると、顧客の不安を招き、契約に至らないケースも少なくありません。

本記事では、建設業界における見積書の役割とその重要性を再確認しながら、実務に役立つ3つの視点から、見積書作成のポイントを詳しく解説します。さらに、最新のツールや実務での工夫も交え、信頼される見積書づくりのヒントをお届けします。

1. 見積書の基本構成と重要項目

〜「わかりやすさ」と「根拠」が信頼を生む〜

建設業界の見積書は、工事の内容や規模に応じて多岐にわたる項目が含まれます。ここでは、見積書に欠かせない基本構成と、それぞれの項目で注意すべきポイントを解説します。

1-1. 工事内容の明細

見積書の核となるのが「工事内容の明細」です。どのような作業を行うのかを、できるだけ具体的に記載することが求められます。

このように、作業単位で明確に記述することで、顧客の理解が深まり、後々のトラブルも防げます。

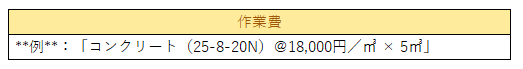

1-2. 材料費

使用する資材の種類、数量、単価を明示することが重要です。特に建設資材は市場価格の変動が激しいため、見積もり時点での価格根拠を明記することが信頼性につながります。

1-3. 労務費

作業員の人数や作業時間に基づく人件費も、見積書の中で大きな割合を占めます。地域や工種によって単価が異なるため、根拠のある積算が必要です。(人工、または工数で示すのが一般的です。)

1-4. 諸経費

交通費、現場管理費、保険料、仮設費など、直接工事に関わらないが必要な費用も明記します。これらを省略すると、後から追加請求が発生し、顧客との信頼関係にヒビが入る可能性があります。

---

2. 見積書作成のプロセスと効率化ツール

〜「正確さ」と「スピード」を両立するために〜

見積書の作成は、単なる事務作業ではなく、現場の知識と経営感覚が求められる高度な業務です。ここでは、見積書作成の一般的なプロセスと、近年注目されている効率化ツールについて紹介します。

2-1. 見積書作成のステップ

①**現地調査**

施工現場の状況を確認し、必要な作業を洗い出します。地盤の状態、周辺環境、搬入経路なども確認ポイントです。

②**材料・工程の選定**

必要な資材や作業工程をリストアップし、工期や施工順序を検討します。

③**コスト計算**

各項目の費用を積算し、利益率を加味して調整します。ここでの精度が、会社の利益を左右します。

④ **見積書の作成と確認**

フォーマットに沿って書類を作成し、社内でダブルチェックを行います。誤字脱字や計算ミスは信頼を損なう原因になります。

2-2. クラウド型見積書作成ツールの活用

近年では、クラウド型の見積書作成ツールが普及し、業務の効率化が進んでいます。たとえば「Goolip」では、以下のような機能が利用可能です。

- 過去の見積もりデータの再利用

- 材料費・労務費・諸経費の原価項目入力

- 単価の自動更新

- 複数パターンの見積もり作成

- クラウド共有による社内確認の迅速化

これにより、作業時間の短縮とミスの削減が実現し、より多くの案件に対応できる体制が整います。

---

3. 見積書の信頼性が顧客満足度を左右する

〜「納得感」と「安心感」を与える工夫〜

見積書は、顧客にとって「この会社に任せて大丈夫か」を判断する材料のひとつです。価格だけでなく、説明の丁寧さや選択肢の提示など、細かな配慮が信頼性を高めます。

3-1. 詳細な説明の添付

専門用語を避け、誰にでもわかる言葉で補足説明を加えることで、顧客の理解を助けます。たとえば、「CB120」といった略語には「コンクリートブロック(高さ120mm)」といった注釈を添えると親切です。

3-2. 選択肢の提示

複数のプラン(例:標準仕様と高品質仕様)を提示することで、顧客に選択の余地を与え、納得感を高めます。価格差の理由を明確にすることで、アップセルにもつながります。

3-3. 納期や保証の明記

工期やアフターサポートについても明確に記載することで、顧客の不安を払拭できます。特に住宅リフォームなどでは、保証期間や対応内容を明記することが重要です。

---

4. 実務で役立つ見積書のチェックリスト

見積書作成時に確認すべきポイントをチェックリスト形式でまとめました。

※必要な項目を参照し、下記のようにチェック形式で[〇]をつけてください。

- [〇 ] 工事内容が具体的に記載されているか

- [ ] 材料費・労務費・諸経費の根拠が明確か

- [ ] 利益率が適正に設定されているか

- [ ] 顧客にわかりやすい説明が添えられているか

- [ ] 複数プランの提示があるか

- [ ] 工期・保証内容が明記されているか

- [ ] 社内でのダブルチェックが行われているか

---

見積書は「提案書」である

建設業界における見積書は、単なる価格表ではなく、顧客との信頼を築くための「提案書」です。基本構成の理解、効率的な作成プロセス、そして信頼性の高い内容づくり。この3つの視点を意識することで、見積書の質が向上し、ビジネスの成果にもつながっていくはずです。

ここからは、さらに内容を掘り下げて見ていきましょう。

---

5. 現場で活きる見積書の工夫と実践例

〜「現場目線」と「顧客目線」の両立〜

見積書は、単に社内で完結する書類ではなく、現場の実情と顧客の期待をつなぐ「橋渡し役」です。ここでは、実際の現場で活用されている見積書の工夫や、成功事例を紹介します。

5-1. 現場担当者との連携

見積書を作成する担当者と、実際に施工を行う現場監督や職人との連携は不可欠です。現場の声を反映することで、より現実的で実行可能な見積もりが可能になります。

- **例**:現場監督から「この地域は地盤が弱く、基礎工事に追加補強が必要」との情報を得て、見積書に「地盤補強工事(鋼管杭打設)」を追加。

5-2. 顧客のライフスタイルに合わせた提案

顧客の生活スタイルや価値観に合わせた見積もり提案は、満足度を大きく高めます。

- **例**:高齢者の住まいに対して、バリアフリー仕様のプランと標準仕様の2案を提示。結果として、顧客は高価格でも安心感のあるバリアフリー仕様を選択。

5-3. 「見える化」で納得感を演出

図面やパース、写真などを添付し、視覚的に工事内容を説明することで、顧客の理解が深まります。特にリフォームや外構工事では、完成イメージを共有することが重要です。

---

6. トラブルを防ぐ見積書のリスク管理

〜「曖昧さ」を排除し、信頼を守る〜

見積書における曖昧な表現や抜け漏れは、後々のトラブルの原因になります。ここでは、リスクを最小限に抑えるためのポイントを紹介します。

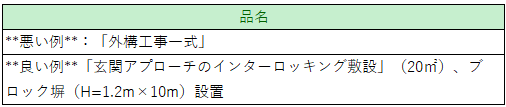

6-1. 「一式」表記の使い方に注意

「一式」という表現は便利ですが、内容が不明確になりがちです。可能な限り内訳を記載し、必要に応じて別紙で詳細を補足しましょう。

- **悪い例**:「電気工事一式」

- **良い例**:「照明器具設置(6箇所)、コンセント増設(3箇所)、分電盤交換」

6-2. 追加工事の扱いを明記

見積書には含まれない可能性のある追加工事について、あらかじめ「別途見積」と明記しておくことで、後のトラブルを防げます。

- **例**:「既存構造物の撤去費用は現地確認後、別途見積とします」

6-3. 契約条件の明文化

支払い条件、工期、保証内容など、契約に関わる重要事項は、見積書内または添付資料で明文化しておくことが望ましいです。

---

7. デジタル時代の見積書の進化

〜「紙」から「クラウド」へ、そして「AI」へ〜

建設業界でもDX(デジタルトランスフォーメーション)が進む中、見積書の作成・管理方法も大きく変わりつつあります。

7-1. クラウド管理で情報共有をスムーズに

クラウド型の見積書作成・管理ツールを導入することで、社内外の関係者との情報共有がスムーズになります。営業担当、設計担当、現場監督がリアルタイムで同じ情報を確認できるため、意思決定のスピードが向上します。

7-2. AIによる積算支援

AIを活用した積算支援ツールでは、過去の見積もりデータや市場価格の変動をもとに、最適な単価や工法を提案してくれる機能も登場しています。これにより、経験の浅い担当者でも精度の高い見積書を作成できるようになります。

---

8. 未来の見積書とは?

〜「信頼」と「透明性」をさらに高めるために〜

今後の建設業界では、見積書の役割がさらに進化していくと考えられます。

8-1. 顧客参加型の見積もりプロセス

顧客がオンライン上で仕様を選択し、その場で見積もり金額が変動する「インタラクティブ見積もりシステム」の導入が進む可能性があります。これにより、顧客の納得感と参加意識が高まります。

8-2. ESG・SDGs対応の明示

環境配慮型の資材使用や、地域社会への貢献など、ESG(環境・社会・ガバナンス)やSDGs(持続可能な開発目標)への対応を見積書に明記することで、企業の姿勢をアピールすることができます。

実際の事例紹介をしていきます。

事例1:見積条件の曖昧さによるトラブル

背景:ある中規模の改修工事で、見積書には「既存設備の撤去含む」とだけ記載されていた。

問題点:実際には、撤去対象の設備が想定よりも多く、特殊な処分費用が発生。受注者が追加費用を請求したが、発注者は「見積に含まれている」と主張し、支払いを拒否。

対応策:見積条件書に「撤去対象は別紙リストに準ずる」「特殊処分費は別途協議」と明記することで、責任範囲を明確にすべきだった。

事例2:数量ミスによる赤字受注

背景:新築住宅の基礎工事において、鉄筋の数量を誤って見積書に記載。

問題点:実際の施工時に鉄筋が不足し、追加購入が必要となり、原価が大幅に増加。結果として赤字工事に。

対応策:数量の二重チェック体制を導入し、見積作成時に設計図との照合を徹底することで防止可能。

事例3:見積書のバージョン管理ミス

背景:複数回の見積修正を経て、最終版ではなく旧版が契約書に添付されていた。

問題点:契約後に「金額が違う」と発注者から指摘され、再交渉が必要に。

対応策:見積書にバージョン番号を付け、提出履歴を管理。電子見積システムの導入で、バージョン管理を自動化。

人為的な見積書の作成ミスを防ぐためには、以下のような仕組みづくりとツールの活用が非常に効果的です。実務でよくあるミス(数量の入力ミス、単価の誤記、条件の記載漏れなど)を防ぐための具体策を紹介します。

人為的ミスを防ぐための対策

1. ダブルチェック体制の導入

- 見積書作成者と別の担当者が内容を確認する「二重チェック」をルール化。

- 特に数量や単価、合計金額、見積条件などの重要項目は重点的に確認。

2. テンプレートの統一

- 見積書のフォーマットを社内で統一し、記載漏れを防止。

- 必須項目(工事名、工期、条件、除外項目など)を網羅したテンプレートを使用。

3. チェックリストの活用

- 見積作成時に確認すべき項目をリスト化し、作成者がチェックしながら進める。

- 例:数量確認済み/単価根拠あり/条件記載済み/バージョン管理済み など。

4. 積算ソフト・見積支援ツールの導入

- 手作業による計算ミスを防ぐため、クラウド型見積ツールや積算ソフトを活用。

5. バージョン管理の徹底

- 見積書にバージョン番号や作成日を明記し、最新版を明確にする。

- クラウドツールを使えば、履歴管理や変更履歴の追跡も可能。

6. 数量拾いの自動化

- CADやBIMと連携し、図面から自動で数量を拾い出すシステムを導入。

- 人手による拾い出しミスを大幅に削減。

7. 教育とマニュアル整備

- 新人や若手社員向けに、見積作成の基本や注意点をまとめたマニュアルを整備。

- 定期的な社内研修でスキルと意識を向上。

~建設業で信頼される見積書を作るための構成と工夫~

見積書は、単なる価格提示の書類ではなく、発注者との信頼関係を築く第一歩です。特に建設業では、工事内容が多岐にわたるため、見やすく、正確で、誤解のないデザインが求められます。本記事では、建設業に適した見積書テンプレートの構成とデザインの工夫について解説します。

1. 見積書テンプレートの基本構成

✅ 表紙(概要ページ)

- 工事名:例「○○ビル新築工事」

- 見積金額(税込・税抜)

- 見積日・有効期限

- 発注者・受注者情報(会社名・担当者名・連絡先)

- 見積番号・バージョン管理

ポイント:表紙は「一目で概要がわかる」ことが重要。ロゴや社印を入れると信頼感が増します。

✅ 内訳明細ページ

- 工種ごとの分類(例:仮設工事、基礎工事、内装工事など)

- 数量・単位・単価・金額

- 小計・消費税・合計金額

ポイント:色分けや罫線を使って視認性を高める。数量や単価の根拠がわかるようにする。

✅ 見積条件ページ

- 工期・支払条件

- 施工条件(例:夜間作業の有無、搬入制限など)

- 除外項目(例:地盤改良、仮設トイレなど)

- 特記事項(例:天候による工期延長の扱い)

ポイント:トラブル防止のため、曖昧な表現は避け、具体的に記載する。

2. デザインの工夫ポイント

| 項目 | 工夫内容 |

|---|---|

| フォント | 明朝体やゴシック体を使い分け、見出しと本文を区別 |

| 色使い | 強調したい部分(合計金額など)に淡い色を使用 |

| 余白 | 適度な余白を設けて読みやすく |

| アイコン | 工種ごとに小さなアイコンを入れると視覚的にわかりやすい |

| バージョン管理 | 「Ver.1.2」などを右上に明記し、最新版を明確に |

3. よくあるテンプレート形式

- Excelテンプレート:自由度が高く、計算式も入れられる。社内での共有に便利。

- PDFテンプレート:改ざん防止に有効。提出用に最適。

- クラウド型テンプレート:Goolipのサービスで提供しています。お好みの帳票をデザインすることができます!

4. テンプレート活用のメリット

- ✅ 作成時間の短縮

- ✅ 記載漏れの防止

- ✅ 社内外での統一感

- ✅ 信頼性の向上

便利なひな形テンプレートをご用意しました。ご自由にダウンロードください。

ダウンロードファイル

なお、Goolipならさらに入力や管理が簡単に行えます!→ 無料トライアル実施中!

みんなの疑問にお答えします!

法定福利費って何?

法定福利費とは事業者が従業員のために負担することが法律で義務付けられている福利厚生の費用の事です。法定福利費の種類としては、以下のようなものがあります。

健康保険: 労働者やその扶養家族が疾病や負傷した際に適用される保険。

厚生年金保険: 労働者の老齢、障害、死亡に対して適用される保険。

介護保険: 加齢に伴う心身の変化に対して必要な介護に適用される保険。

雇用保険: 失業や雇用継続が困難になった際に支給される保険。

労災保険: 業務上の事柄が原因で負傷した場合に給付される保険。

子ども・子育て拠出金: 子育て支援サービスのために事業者から徴収される費用。

これらの費用は、事業者が全額負担するものや、事業者と従業員が折半で負担するものがあります。

建設業界でよく聞かれるのが、下請け業者が元請け業者から法定福利費を含んだ費用と含んでいない工事代金の費用の見積を求められるという声がありますが、要求している理由としては以下があります。

適正な労働環境の確保:

法定福利費の見積もりを明示することで、下請け業者が適切に社会保険や労働保険に加入していることを確認できます。これにより、労働者の福利厚生が確保され、労働環境の改善につながります。

コストの透明性:

法定福利費を見積もりに含めることで、工事全体のコストが明確になります。これにより、元請け業者は適正な価格で工事を発注でき、予算管理がしやすくなります。

法令遵守:

法定福利費の明示は法律で義務付けられているため、元請け業者はこれを遵守する必要があります。これにより、法令違反を防ぎ、企業の信頼性を維持することができます。

社会保険未加入対策:

見積もりに法定福利費を含めることで、社会保険未加入の業者を排除し、健全な業界運営を促進します。

下請けから元請けへの見積で気をつけることは、下記の子記事(URL)で紹介していますので、内容を確認してください。

関連記事:下請け業者から元請け業者への見積のポイント

https://www.goolip.jp/column/cat199/post-7.php

---

おわりに:見積書は「信頼の証明書」

建設業界における見積書は、単なる価格提示の書類ではなく、顧客との信頼関係を築くための「信頼の証明書」です。

その内容が丁寧で、根拠が明確で、顧客に寄り添ったものであればあるほど、契約率は高まり、長期的な関係構築にもつながります。

見積書の質を高めることは、企業のブランド価値を高めることにも直結します。

ぜひ、今回ご紹介した3つの視点と実践的な工夫を取り入れ、より信頼される見積書づくりに取り組んでみてください。

---

建設業界向け請求書・見積書作成クラウドツールは、「Goolip」からお試しください!

Goolipでは、見積作成を簡単に作成できます! 正確性を提供するため、材料費・作業費・その他諸経費等の原価を設定でき、しっかりと利益を計算した見積書の作成を行うことができます。

今なら最大2ヶ月無料トライアルも実施中!→IT導入補助金2025も使えます! →詳しくはこちらをクリックしてください。

帳票のクラウド化をお考えの方は、ぜひこの機会にGoolipの「デザインテンプレート」を体験してみてください。